التقى مراسل الجزيرة نت الطبيب محمد جاد الله في منزله بقرية بيت صفافا، التي شهدت تقسيمًا عبر الشريط النطاق الجغرافيي نتيجة اتفاق “رودس” عام 1949. عقب النكبة، حاول الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على القرية لاستغلال خط السكك الحديدية. رغم عدم سقوط بيت صفافا، واجهت عائلتها معاناة شديدة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي. تفاصيل الحياة اليومية كانت قاسية، مع قيود تقيد حرية الحركة والشراء. جاد الله، الذي هاجر عام 1960 وعاد لاحقًا، استمر في العمل كطبيب ومتطوع رغم التحديات. روايته تعكس الألم والنضال الذي عاشته قريته عبر العقود.

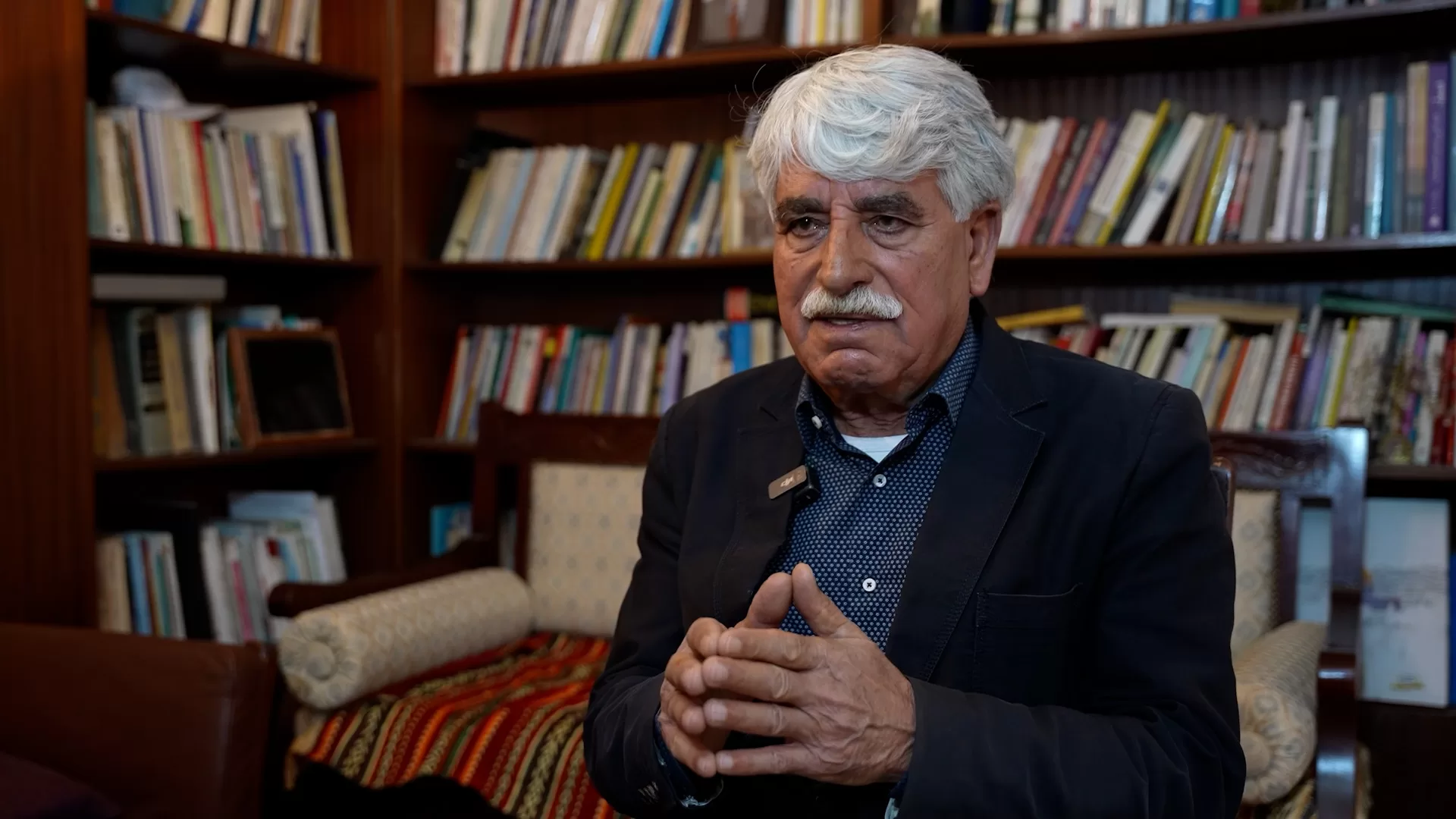

في منزل يحمل الرقم 74 بشارع الصفا في قرية بيت صفافا الواقعة جنوب القدس، توجهت الجزيرة نت للقاء الطبيب محمد جاد الله، الشاهد على تقسيم هذه القرية عبر سياج شائك جثم على أراضي الأهالي بين عامي النكبة والنكسة.

في منتصف أبريل/نيسان 1949، وُقّع اتفاق “رودس” لوقف إطلاق النار، مما أدى إلى تقسيم القرية بشريط حدودي فصل بين أبناء العائلة الواحدة إلى قسمين إسرائيلي وأردني.

صوبت قوات الاحتلال الإسرائيلي رصاصا كثيفا من الأسلحة الأوتوماتيكية لمدة 15 دقيقة أثناء اجتياحها لبيت صفافا، مدعومة ببعض المدرعات، بعد رفض المخاتير وقيادة الحامية التوقيع على تقسيم جزء من القرية وضمه للدولة “اليهودية الحديثة العهد”.

بعد دخول القرية بيوم، بدأت القوات الإسرائيلية بتنصيب الأسلاك الشائكة التي قسمت شارع بيت صفافا القائدي والقرية نفسها إلى قسمين بموجب اتفاق الهدنة بين الأردن وإسرائيل المعروف بـ”اتفاق رودس”.

كان الدافع القائدي لضم جزء من بيت صفافا هو طمع الاحتلال في خط السكك الحديدية الذي يمر عبر القرية ويربط القدس بمدن السهل الساحلي، وبالتالي أصبح الجزء الذي تمر منه سكة الحديد تحت الحكم الإسرائيلي بينما بقي الآخر تحت الحكم الأردني حتى عام 1967 عندما احتلت إسرائيل شرقي القدس.

“أول حدث صارخ”

عند دخولنا إلى منزل الطبيب جاد الله، الذي وُلد في أواخر عام 1941، حرص هذا المسن على إطلاعنا على موقع المنزل الذي نشأ فيه، والذي كان يبعد فقط 300 متر عن الشريط النطاق الجغرافيي.

وبمجرد دخول المنزل وبدء استرجاع ذكرياته عن أكثر الحقبات إيلامًا في تاريخ القرية، تدفقت على لسانه قصص مؤلمة عاشها هو وأسرته في ظل هذا التقسيم القسري.

بدأ حديثه بالقول: “أنتم تضعونني في منطقة الذاكرة البعيدة التي تبقى حية مع كل إنسان، فما سأقوله وكأني أراه أمام أعيني الآن.. وأودّ البدء من أول حدث صارخ عشته في فبراير/شباط 1947، عندما هاجمت العصابات الصهيونية بالقنابل والرصاص المنزل الذي كانت تعيش فيه شقيقتي المتزوجة”.

هرع أهالي القرية، ومن بينهم محمد ووالده عيسى جاد الله، إلى موقع الحدث، ليشهدوا استشهاد شاب من أبناء القرية في تلك المعركة الليلية، التي كانت تتكرر بشكل يومي على أراضي بيت صفافا التي تحاذيها المستوطنات.

القرية لم تسقط في معارك النكبة

لفت هذا المسن إلى أن القرية لم تسقط خلال معارك النكبة، لأن جميع أبنائها من الرجال والفئة الناشئة الذين يستطيعون حمل السلاح اشتروا البنادق والرصاص على حسابهم الخاص وانخرطوا في المعارك، بينما نزحت النساء والأطفال وكبار السن مؤقتًا إلى مدينة بيت جالا المجاورة لمدة لا تزيد عن عام ونصف.

على الرغم من النزوح القسري، يذكر جاد الله أنه كان يرافق والدته مريم في رحلات يومية إلى بيت صفافا للحصول على بعض المواد الغذائية المخزنة أو أدوات الطبخ، مؤكدًا أن أحدًا من الأهالي لم يتوقع أن يُنشأ كيان على أرضهم، وأن المعارك ستنتهي حتماً إلى اندحار الاحتلال.

لكن القدر كان له رأي آخر، ففي نهاية عام 1948 بدأ السكان يتحدثون همساً عن أن القرية ستُسلم للكيان المحتل الجديد، حتى انتشر الخبر عن معاهدة “رودس”. وفي اليوم الذي توافقت فيه الأطراف الأردنية والإسرائيلية وسط القرية، رافق محمد والده إلى هناك.

قال جاد الله: “وصلت مركبة عسكرية إسرائيلية، ترجل منها ضابط التقى مع آخر أردني وتبادلا الحديث، وبدأت بعدها إجراءات رسم النطاق الجغرافي من خلال الشريط النطاق الجغرافيي الذي فرضته إسرائيل لضمان السيطرة على خط سكة الحديد”.

كانت مساحة الشارع القائدي بالقرية لا تتجاوز الأربعة أمتار، حيث استقطعت إسرائيل حوالي مترين من عرض الشارع، مما منع التواصل نهائيًا بين الأهالي في كل من الشطرين الأردني والإسرائيلي.

أصبحت ثلثا مساحة أراضي القرية تحت الاحتلال الإسرائيلي بينما بقي ثلث السكان في جانبها الأردني، بمساحة ثلث الأراضي فقط، ووفق التقسيم، وجدت عائلة جاد الله نفسها في الجانب الأردني بينما معظم أراضيهم كانت في القسم الإسرائيلي.

معاملة قاسية

عندما سُئل عن تفاصيل الحياة اليومية أثناء فترة التقسيم، بدأ إجابته بالقول: “هذا سؤال صعب، ولكي أكون دقيقًا، فإن معاملة الأردنيين لنا كانت قاسية، وذكّرتني بما قيل عن معاملة القوات المسلحة الانكشاري العثماني للفلسطينيين”.

كان الأهالي في الجانب الأردني محرومين من أي دكان لشراء ما يحتاجونه، وكان يتعين عليهم الذهاب إلى مدينة بيت لحم للتسوق.

لكن قبل المغادرة، كان عليهم التوجه إلى “الكاتب” ليقول المواطن: “سأشتري كيلو غرام من الطحين وآخر من العدس وكيلوغرامين من السكر و250 غراماً من اللحم”، وبعد تقديم قائمة المشتريات إلى الضابط الأردني، يمكن أن يوافق عليها، أو يرفضها، أو يشطب منها كإزالة كيلو من السكر والإبقاء على الآخر.

“كان الجنود الأردنيون يدّعون آنذاك أن أهالي بيت صفافا يشترون أكثر من حاجتهم ليزوّدوا بها العدو (في إشارة لجيش الاحتلال)، وعند العودة من بيت لحم، كان يجب على المشتري أن يتوقف عند الحاجز العسكري الأردني قبل دخول القرية، وإذا كان العسكري أمياً، فإنه لا يقرأ قائمة المشتريات، ولكن إذا كان يجيد القراءة، كان يتفقد كل ما يحمله الأهالي ويدمر كل ما لم يُدرج في القائمة أمام أعينهم”. هكذا تحدث الطبيب المقدسي.

لم تقف الرقابة عند هذا الحدّ، بل كان الأهالي يستمعون داخل منازلهم إلى إذاعة “صوت العرب” خفية، وكلما مرت دورية عسكرية أردنية بجوار المنازل ليلاً، يتم اعتقال من يستمع إلى صوت هذه الإذاعة على الفور.

حزن دفين

لم يكن إحياء المناسبات أو المشاركة في الأفراح والأتراح أقل قسوة على أهالي هذه القرية، حيث يروي جاد الله كيف أن الأهازيج الشعبية التي ارتبطت بأفراح بيت صفافا خلال فترة التقسيم كانت تعبر عن حزن دفين وعميق.

يقول جاد الله: “لأننا لم نعد نفرح إلا من خلال أوامر عسكرية، وبرقابة من الضباط على الجانبين.. أما في الجنازات، فكان يسود الصمت والبكاء المتبادل خلال المسير على جانبي الشريط”.

يروّج هذا الطبيب سلسلة من الحكايات التي عاشها منذ عام 1949 حتى مغادرته البلاد في أغسطس/آب 1960 إلى الكويت، حيث عمل فيها لمدة 5 سنوات، قبل أن ينتقل إلى إسبانيا لدراسة الطب وتخصصه في مجال جراحة القلب والرئتين.

عاد جاد الله إلى القدس في عام 1975، مُنع من السفر، واستأنف عمله كطبيب في مستشفى المقاصد لعقود طويلة، ثم بعد تقاعده أصبح طبيبًا متطوعًا في عيادات المسجد الأقصى، وفي المركز الصحي العربي في القدس، وما زال مستمرًا في عمله حتى اليوم.